フリーランスの源泉徴収【徴収する側・される側、両方の視点から解説】

会社員であれば、勤務先から渡される源泉徴収票でしか目にする機会がないであろう「源泉徴収」ですが、フリーランスとして働く場合、仕事を受ける際、仕事を依頼する際の両方で考慮する必要があります。

源泉徴収の仕組みと聞くと、難しく感じる方もいるかもしれませんが、複雑なものではありません。仕組みを知らないと納税義務を果たせなかったり、税金を余分に払ってしまうことがあるため、基本を理解しておくことが重要です。

そこで、この記事では、源泉徴収の基本や、源泉徴収の対象になるケース、計算方法、手続き方法など、フリーランスが押さえておきたい源泉徴収の基礎知識を解説していきます。

源泉徴収とは?

源泉徴収とは、給与や報酬を支払う側が、税金分を予め差し引いて給与や報酬を支払う制度のことです。差し引かれるのは所得税で、これを「源泉所得税」といいます。事業者には源泉徴収が義務づけられており、徴収した源泉所得税は税務署に納税しています。

会社員の場合、給与から源泉所得税を源泉徴収されることで、所得税を確定させるための確定申告が不要になるメリットがあります。代わりに行われるのが年末調整で、副収入などがない場合は、この年末調整だけで済んでしまいます。

フリーランスの場合、必ず確定申告が必要です。源泉徴収されても年末調整は適用されません。さらに、誰かに仕事を依頼した場合、源泉徴収「する側」にもなるケースもあります。

源泉徴収は、必要な仕事と必要でない仕事に分かれています。次の項目で詳しく解説します。

源泉徴収が必要になる仕事とは?

フリーランスが報酬を得るとき、源泉徴収の対象になる報酬は以下の8つです。

1.原稿料、講演料、デザイン料など

2.弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人に払う報酬

3.社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬

4.プロ野球選手、プロサッカーの選手、モデル、外交員などに支払う報酬

5.芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬

6.宴会等で接待を行うコンパニオンや、バー、キャバレーなどのホステスに支払う報酬

7.プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金

8.広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

フリーランスが対象になる可能性が高いのは、「原稿料、講演料、デザイン料」です。例えば、原稿は執筆だけでなく校閲も対象になります。デザイン料は、広告やWebデザインが対象になります。(ただし、Webサイトの制作は対象にならない)他に、写真撮影料や作曲料なども源泉徴収の対象です。フリーランスで仕事を請け負う場合、または誰かに仕事を依頼する場合、どちらのケースでも源泉徴収の対象になる仕事か、そうでないかを予め確認しましょう。

源泉徴収額の計算方法

源泉徴収税額の計算は所得の内容によって異なりますが、報酬にかかる源泉徴収税額は、基本的に以下の方法で計算します。

1回で支払う金額が100万円以下の場合

支払金額 × 10.21%

例:支払金額が1万円の場合の源泉徴収税額

1万円 × 10.21% = 1,021円

1回で支払う金額が100万円を超える場合

(支払金額 -100万円)× 20.42% + 102,100円

例:支払金額が200万円の場合の源泉徴収税額

(150万-100万円)× 20.42% + 102,100円 = 204,200円

※復興特別所得税について

平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得について、源泉所得税を徴収する際、併せて「復興特別所得税」が徴収されます。上記の式の0.21%(100万円以上の場合0.42%)がこれにあたります。

源泉徴収「される側(仕事を受ける側)」が気をつけたいこと

ここからは、源泉徴収を「される側」、つまり、フリーランスとして仕事を受ける側が、源泉徴収について気をつけることをみていきます。

源泉徴収が発生する場合は請求書に明記する

受け取る予定の報酬に、源泉徴収が発生する場合、請求書にその金額を含める必要があります。正しい請求は信頼に繋がりますので、きちんと明記しましょう。

例:報酬が1万円の場合

報酬 10,000円

消費税 10,000円×10%=1,000円

源泉徴収税 10,000× 10.21%=1,021円

請求金額 10,000+1,000-1,021=9,979円

源泉徴収されなかった!そんなときは…

もし「源泉徴収されなかった!」と疑問に思った場合は、クライアントに確認しましょう。クライアントが個人事業主の場合は、源泉徴収を行う必要がないケースが多くあります。また、すでに説明したとおり、仕事の内容によっては源泉徴収の対象になりません。

確定申告の際は忘れずに「源泉徴収税額」を記載する

源泉徴収で支払っているのは所得税です。そのため、確定申告の際に源泉徴収額を記載しないと、二重で所得税を払うことになってしまいます。年末調整だけで済む会社員と違って、フリーランスは必ず確定申告をして所得税を納めます。所得税を必要以上に支払ってしまわないよう、税金の額をきちんと計算しましょう。

なお、フリーランスなどの個人事業主の場合、確定申告で税金を払いすぎても返してもらえる場合があります。そのためには更正の請求を行うこととなり、期限は5年間となります。

源泉徴収「する側(仕事を依頼する側)」が気をつけたいこと

フリーランスとして仕事をする中で、また別のフリーランスに仕事を依頼することもあるでしょう。その場合、自身が源泉徴収を行って、徴収した税を税務署に納付する義務が発生する場合があります。詳しくみていきましょう。

フリーランスが「源泉徴収義務者」になるケースを理解しよう

フリーランスなどの個人事業主でも、誰かに仕事を依頼して、報酬を支払った場合、源泉徴収を行う「源泉徴収義務者」の立場になります。ただし、個人の場合、下記の2つの条件のどちらかに当てはまれば、源泉徴収を行う必要はなくなります。

①常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人

②給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人

②は、従業員を雇っていないケースを指します。これは、多くのフリーランスが当てはまるはずです。そのため、フリーランスで源泉徴収義務者になるケースは限られています。

徴収した源泉所得税の納付は、金融機関もしくは税務署で行う

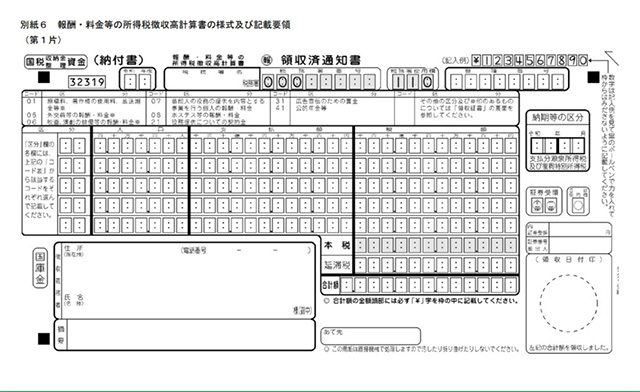

源泉徴収義務者に該当した場合、徴収した源泉所得税は、税務署に納めます。「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」を添えて、最寄りの金融機関または、所轄の税務署の窓口で納付しましょう。

出典:報酬・料金等の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領|国税庁

徴収した源泉所得税の納付期限は、毎月もしくは年2回

徴収した源泉所得税を納める期限は、源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日までです。(期限日が土日祝にあたる場合はその翌日)

ただし、1月と7月の年2回で済む特例があります。従業員10人未満の個人事業主に限って、「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」を事前に提出することで、対象になります。源泉徴収義務者にあたる個人事業主は多くありませんが、納付が必要な場合は利用したい制度です。

まとめ

この記事では、源泉徴収の基本や、源泉徴収の対象になるケース、さらに、計算方法や手続き方法を解説してきました。

フリーランスなどの個人事業主は、自分で確定申告をする必要があり、源泉徴収についても把握しておかなくてはなりません。また、発注する側として源泉徴収義務者になった場合には、納税の義務も発生します。

源泉徴収は少ない額ではありません。そのため、資金繰りに影響が出るケースも考えられますから、仕事を受ける、もしくは依頼するときは、源泉徴収の対象になるかを必ずチェックする習慣をつけましょう。

案件をお探しのフリーランスの方はこちら。

掲載日:2021年11月29日