緊密な連携から生まれた“見ていて楽しい”オンラインメダルゲーム

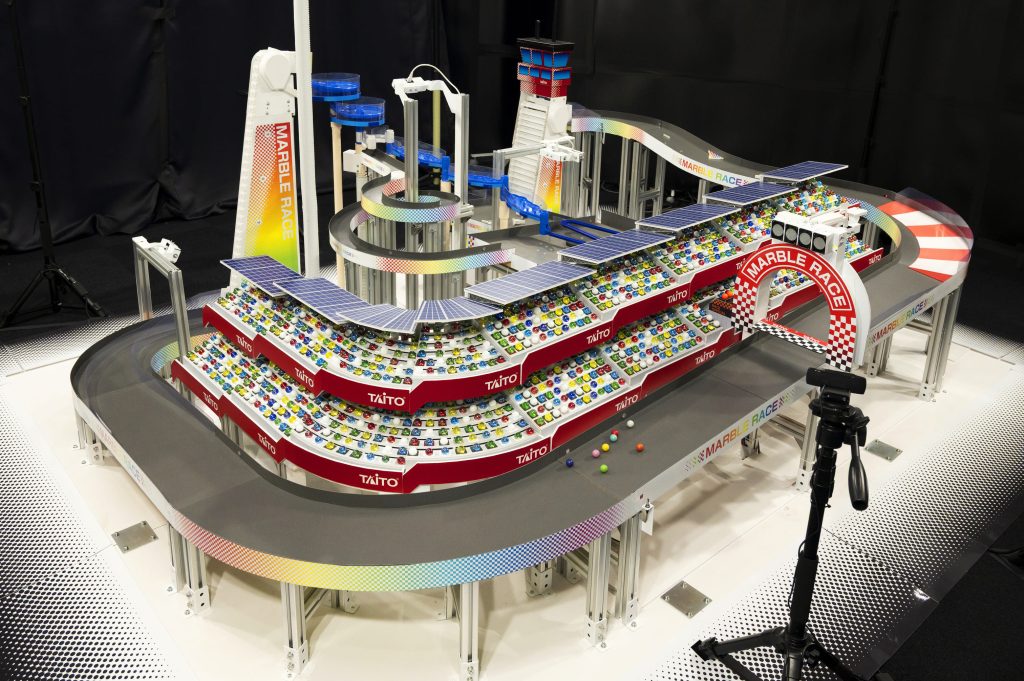

コロナ禍を契機に、オンラインエンターテインメントの進化が加速する中、“自宅にいながらゲームセンターのような体験を届けたい”という構想から誕生したのが『タイトーオンラインメダル』です。2024年7月、株式会社タイトー様はタイクレに次ぐ新たなオンラインコンテンツとして、ギミック満載のリアルレースが楽しめる「マーブルレース」をリリースしました。

オンラインアーケード構想の一端を担うこの挑戦が、どのようにして実現したのか。開発に至る背景から、技術的な工夫、そしてエクストリームとの開発の舞台裏まで、同社の鶴身様、安藤様にお伺いしました。

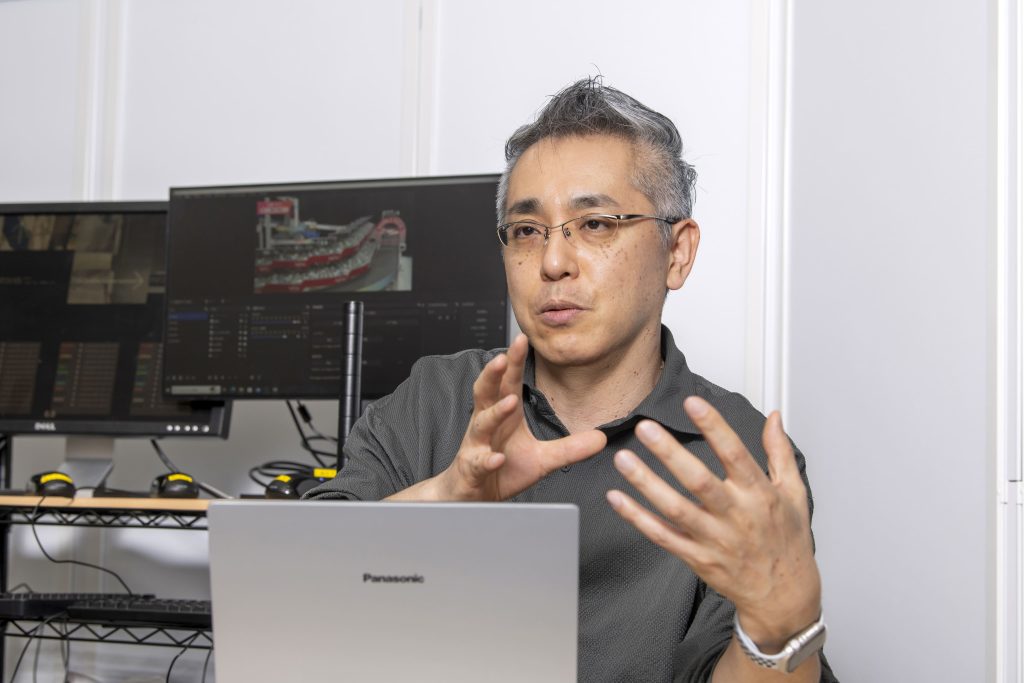

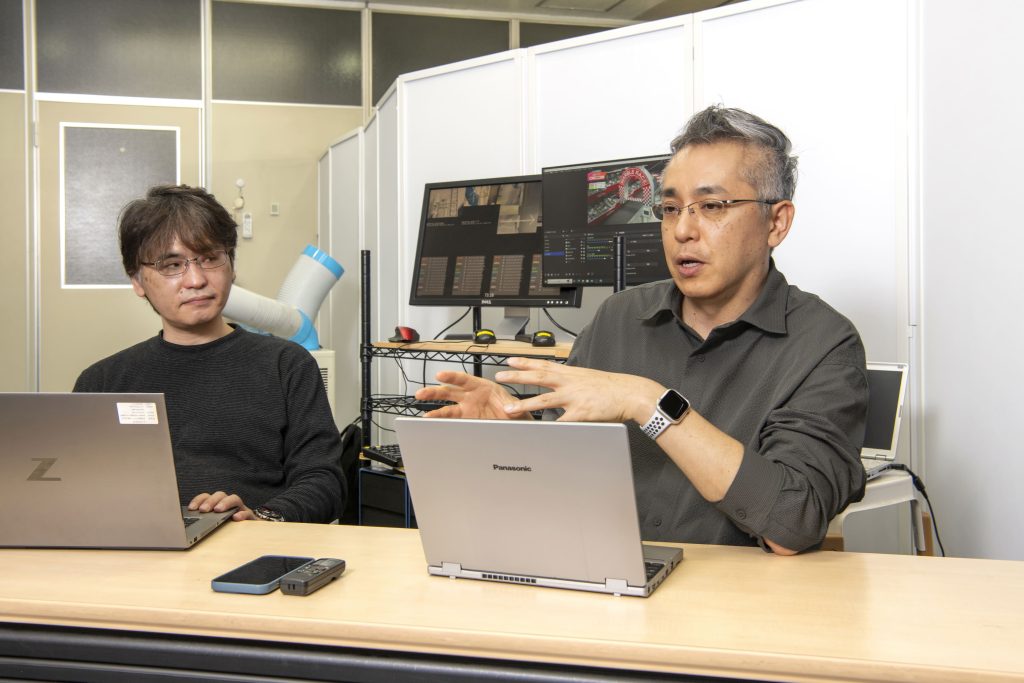

株式会社タイトー

EB開発3部 部長 鶴身 豊弘 氏(左)

EB開発3部 社内開発 安藤 仁英 氏(右)

オンラインメダルゲーム開発の背景

ーオンラインメダルゲームの開発に至った背景を教えてください。

鶴身「もともとは2017年にタイトーオンラインクレーン(以下、タイクレ)を立ち上げたメンバーが、オンラインクレーンゲームだけではなく、メダルゲームも含めて“オンラインアーケード”を実現したいという構想を描いていたところから始まります。

その構想を形にしようとしたきっかけは、やはりお客様の存在です。タイクレを利用するお客様の中には、近くにゲームセンターがない方や、リアル店舗へ足を運ぶ時間がないという方も多くいらっしゃいます。そういった方々が、自宅でもっと色々な種類のアーケードゲームを遊びたいと望んでいるのではないかという考えがありました。我々としてもタイクレに遊びに来てくださるお客様に、より長い時間楽しんでもらいたいという思いもありました。そうした背景から、”タイクレをプラットフォームとしてクレーンゲーム以外のジャンルも遊べるようにラインナップに加えるのはどうか” という発想が生まれたのです。

追加するゲームをメダルゲームに決めたのは、過去のアンケート調査の結果から、クレーンゲームと並んで人気であるのがメダルゲームであることが分かっていたからです。実際に、リアルのゲームセンターに来られるお客様の少なくとも約20%は、クレーンゲームとメダルゲームの両方をプレイしてました。そのため、オンラインであるタイクレ内にメダルゲームを追加しても、リアルと同じように滞在時間の増加が期待できると考えました。

たとえば、タイクレは人気の景品だと順番待ちが発生し、待ち時間が長くなるとお客様が一度離脱してしまうことがあります。さらに、順番が来た時に時間内に戻っていないと、その順番が飛ばされてしまことがあります。私たちとしては、人気景品の順番待ちの間にオンラインメダルを遊んでいただければ、お客様に楽しんで待っていただけて、損することもなくなるのではないかと考えました。クレーンゲームで遊んで、メダルゲームに移って、順番の通知を受けたらまたクレーンゲームに戻るといった具合に、ぐるぐると回遊しながら楽しんでいただけるようにクレーンゲームを核とするという構想にたどり着きました。」

ー今回のオンラインメダルゲームはどのようなゲームですか。

鶴身「マーブルレースというコンテンツとなります。複数の色付きボール(マーブル)を傾斜のある物理的なコースで転がして、ゴールに到達する順位を競います。参加者は任意のボールに賭け、着順に応じてメダルの配当が決まります。

基本的に、メダルゲームは『メダルを賭けて、当たれば増えて戻ってくる』という抽選システムに帰結するので、お客様に抽選の過程そのものをいかに楽しんでいただけるかという点がゲームとして重要になります。私たちはその基本をふまえつつ、さらにタイクレ予約の時間待ちという目的から『何もせずに見ていて楽しい』という点も重視するようにしました。いくつか企画案があったのですが結果として、お客様が結果の当たり外れを楽しむだけでなく、実際にボールが転がる様子をリアルタイムで観戦し、『見ていて楽しい』を実現できるマーブルレースを採用するに至りました。

リアルとテクノロジーが交差する“信頼のレース”ができるまで

─プロジェクトのスタートはいつ頃だったのでしょうか。

鶴身「最初の実験をスタートしたのは、2023年1月です。実験の成果物として、マーブルレースのコースサンプルと動画配信サンプルを作成しました。コースとサンプル動画を完成させるのに、大体3か月ほどかかり、実現性と必要な予算を見積もるためにさらに2か月かかりました。本制作の予算承認を得たのが2023年6月です。そこから正式に開発をスタートし、リリースまでに約1年と少しかかりました。

開発期間の前半は、物理的なコースの制作や、ボールの順位をセンシングするAI学習などに集中しました。2024年に入ってから各要素を結びつけ、マーブルレースがほぼ完成したのは2024年の3月頃です。画面として目に見えるようになってからは、それまで手探りで不安を抱えながら進めていた状態から『これはいける』と実感できるようにました。その後、若干の仕様変更を経て2024年7月に最終的なリリースとなりました。」

ー開発において、どのような点が難しかったですか。

鶴身「まず、社内の理解を得るところにハードルがありました。マーブルレースがどのようなものか、またユーザーはどのようにプレイするのか、どういう気持ちになるのかなど、マーブルレースとは何か?というイメージが湧きやすいように、ボールの順位が入れ替わった時のイメージや、『〇〇色のボールが1着でゴールしました』といった音声演出など、配信動画のサンプルを作ってイメージを具体化しました。結果として社内承認を得て、開発に着手することができました。」

安藤「しかし次は、24時間稼働が求められる自動運転の本番環境で、マーブルレースをどう実現するかという課題が現れました。このゲームではボールがかなりの速度で進みます。動いているボールに対して、『このセンサーを通過した後に、あのカメラで撮影したい』と考えても、カメラよりずっと先の場所にボールが移動してしまっていることがあるのです。そのため、カメラの切り替えや実況のタイミングを実際のボールの動きに合わせるのではなく、ある程度ボールの動きを予測してあらかじめ設計しておく必要がありました。」

鶴身「ボールの動きを先読みするためには、ある地点において『何色のボールがいつ通過したか』を正確に判定する必要があります。当社ではAI技術を使い、ボールがカメラの前を通過する瞬間の画像を複数撮影した上で、『この画像は赤色のボール』というように、画像にラベルをつけてAIに学習させました。何万枚もの写真を学習データとして積み重ねることで、どんな照明環境やコースの中でも、何色のボールが、何分何秒にどこを通ったかをカメラで正確にセンシングできるようにしたのです。」

安藤「レースコースの照明が完全に均一ではなかったため、学習には非常に時間がかかりました。コースに影ができたり、コースそのものに色がついていたりすると、その反射で色の見え方が変わってしまうからです。同じ白でも、ある場所では灰色っぽく見えたり、別の場所では飛び抜けた白に見えたりしてします。特に茶色とオレンジのボールは、学習を重ねても判別がつかないということもありました。」

鶴身「開発当初はボールの色数が12と多かったことも、学習を難しくした要因の一つだったと思います。色数は、多いと当選確率を下げすぎてしまうという別の課題にもつながったため、実際の運用では8色に減らしました。最初から8色でスタートしていれば、もう少し開発が楽になったかもしれません。」

─マーブルレースの制作にあたり、特に工夫したポイントはありましたか。

鶴身「オンラインクレーンゲームを始めた当初もそうでしたが、最初はお客様から『本当に景品届くの?』『ちゃんと取れるの?』といった不安の声が上がっていました。それに対して、私たちはしっかりと景品が取れるように機械を動かし、実際に景品が届くという顧客視点の実績を積み重ねてきました。それが今のタイトーブランドへの信頼に繋がっていると思います。

ただ、そうした中で、メダルゲームのような抽選式のゲームを投入すると、『裏で何か操作されているのではないか』という新たな懸念を持たれるおそれがありました。だからこそ、抽選式のゲームの第1弾となるマーブルレースでは、お客様にしっかりリアルに動いていると感じていただけるように工夫しました。

たとえば、マーブルレースのボールの動きは、全部がユーザーの目に見えるように設計されています。コースの途中に死角が生まれないよう、複数のカメラを配置し、ボールの流れをすべて追えるようにしています。それによって、『今、自分がかけたボールは1着を走っていたのに、ゴール時には8着になっていた』という展開にも納得感を生むことができます。なぜなら、その入れ替わりのプロセスが物理的に見えているからです。

メダルを賭けた結果が、リアルな抽選ギミックによって決まり、その様子がリアルタイムで配信される。この構造を一番初めのコンテンツに選んだのは、お客様に『このゲームは信用できる』と思っていただきたかったからです。同時にリリースしたもう一つのコンテンツは完全にデジタルのゲームなのですが、マーブルレースを一緒に出すことで、安心感を持ってもらえていると思います。タイトーだから大丈夫というブランドへの信頼もこうした積み重ねから築かれていくものだと考えています。」

─マーブルレースは、クレーンゲームと比較し開発の観点で違いを感じた点はありましたか。

安藤「クレーンゲームもマーブルレースも、オンラインで物理的なモノを動かし遊ぶゲームという意味では似ています。しかし今回のマーブルレースはクレーンゲームとは、配信の仕組みや映像の作り方が全く違うのです。我々としては、配信映像をまず完璧な状態に作り込んで、それをエクストリームが開発したフロント側の画面に、正確に表示させなければなりませんでした。

さらにマーブルレースは、最終的に、お客様がスマホやPCでその映像を見て、『これはちゃんと抽選されている』『見ていて面白い』と納得・楽しんでくれるかが非常に重要です。お客様への見え方を想像しながら映像を作り込まなければならなかった点が非常に難しかったです。

エクストリームを信頼して「任せる」ことで実現した開発

─開発はどのような体制で進められていたのでしょうか。

鶴身「タイトー側では10人規模のチーム、エクストリーム側には3人で対応いただいていました。マーブルレースは、物理的な仕組みや機構はタイトー側で組み上げる必要があります。しかし最終的に、画面上で遊べるものとしての仕組みやプログラムは、すべてエクストリームのアウトプットです。そのため我々は常にエクストリーム側と確認をしながら開発を進めていました。

─エクストリームとの連携について教えてください。

鶴身「エクストリームには、プロジェクトの開始段階からご相談していました。画面デザインや、サーバー側の開発を担当できるメンバーは、社内で何とか確保できていたのですが、フロント側の開発、特にタイクレとの連動部分はエクストリームでなければできないと考えていたからです。

タイクレとの連動部分には、たとえば、『オンラインメダルを遊ぶとポイントが貯まり、それをチケットに交換できる』という仕組みがあります。このチケットは、タイクレで実際に使用できるようになっているため、当然タイクレのシステム上で正しく反映される必要があります。タイクレ側は何年も運営されていて非常に複雑な仕組みになっており、連動させる開発も難しいのです。

エクストリームとは週次で定例ミーティングをしていましたが、実際にはもっと密なコミュニケーションが必要でした。仕様書やデザインデータなど、あらゆるドキュメントを細かくやり取りさせていただきました。」

安藤「仕様書のやりとりは私が担当していました。もともとWebサービスに関しては経験が浅く、最初は仕様書の書き方も分からない状態で苦労しましたが、エクストリームのディレクターの方に、仕様書の書き方のような基本的なことから本当に丁寧に鍛えていただき開発を進めることができました。

またエクストリームとは、お願いしたことをやっていただく以外にも、例えば『こういう動作を希望していますが、実現方法としてはどんな手段がありますか?』といった、双方向のやり取りができたことにも助けられました。仕様書に書ききれないところはエクストリーム側が柔軟に汲み取ってくれ、とてもありがたかったです。」

─開発が始まる時点で、エクストリームに対して期待していたことはありましたか。

鶴身「一番は、既存のシステムであるタイクレとの連動です。今回のメダルゲームは、遊んでいただいたお客様が、最終的に、またタイクレに戻ってきていただきたいという狙いがあります。あの景品が欲しいから、もう一度チャレンジしようと戻ってきてくれるような流れをつくりたかったのです。

私たちとしては、その仕組みの仕様書を書くことはできますが、そこから先の実装はエクストリームに完全にお任せでした。全幅の信頼を置いてお願いしていましたし、実際にしっかり期待に応えていただけたと思います。

─エクストリームとの開発体制や連携面で「これがよかった」という点はありましたか。

鶴身「今回は、タイトー側では安藤がディレクターを務め、エクストリーム側にもメダルゲームのディレクターを立てていただいていました。各領域の担当者が窓口としてやりとりをとりまとめ、円滑なコミュニケーションが実現できていたと思います。タイトーのディレクターである安藤と、エクストリームのディレクターが密に連携していたことも非常によかったと思います。

運用で見えた手応えと課題

─運用フェーズにおいて想定外のトラブルや、対応に苦労されたことはありましたか。

安藤「実は開発中からすでに困っていたことがあります。それが静電気です。マーブルレースというのは、この部屋の中でずっと物理的にボールを転がし続けているゲームです。ところが、冬になると部屋の温度と湿度が下がって、室内が非常に乾燥します。そうするとボールが静電気を帯びてしまい、コースに貼り付き動かなくなってしまうのです。

マーブルとは本来ビー玉という意味ですが、実際に使っているのはガラスではなく、割れにくいプラスチック製の玉なので、静電気が溜まりやすいのです。その結果、真冬になるとボールが1周した後に戻ってこない。コースの途中で壁にくっついて止まっていたりするのです。今はコースのある部屋に、加湿器を3台置いています。真冬は24時間ずっと暖房を入れっぱなしにして、同時に3台の加湿器をフル稼働させて湿度を保っているのです。ローンチ直後の7月は湿度も高くて安心して見ていられたのですが、冬になるとドキドキですよ。まさに、リアルとデジタルが融合したサービスならではの難しさだと思います。

ーお客様の反応など、手応えはありますか。

鶴身「現在、タイクレ利用者の約10%がメダルゲームをプレイしてくださっていることが確認できています。メダルゲームに一定のニーズがあるということが証明されたので、今後は利用者数を増やしながら、タイクレへの滞在時間も増やせるよう施策を展開していきたいです。

オンラインアーケードの未来──“タイクレ経済圏”構想

─今後の展望やエクストリームへの期待についてお聞かせください。

鶴身「冒頭でも少し触れましたが、もともとプロジェクトの構想の中に、『オンラインアーケード』というビジョンがありました。これはオンライン上で、ゲームセンターのようにさまざまなゲーム体験を提供するという構想です。このビジョン自体は、立ち上げ当初から今も変わっていません。ただ当時と異なるのは、クレーンゲームが非常に大きな存在になってきたことです。いまや、クレーンゲームが我々のサービスの“核”になっていると言っても過言ではありません。

今後はこの大きな核を軸にしながら、今回のマーブルレースのように、さまざまなサービスを付け加えていく。そうすることで、メダルゲームをただオンライン化するだけではなく、サイト全体を、タイクレを核とした『オンラインアーケード』として、強化していくことができるのではないかと考えています。

すでにクレーンゲームは、お客様からのご支持を受け、日々プレイしていただけるゲームに成長しています。この仕組みを活かして、周辺に新しいコンテンツやサービスをどんどん付加していく。そして最終的にはまた『やっぱり景品が欲しい』とクレーンゲームに戻ってきていただく。そのようなシステムを作ることができれば理想的ですし、それが私たちの描いている未来でもあります。いわば ”タイクレ経済圏” ですね。

ゲームセンターで遊んでくださるお客様は、私たちにとって本当にありがたい存在です。ですが、物理的に全国をカバーできるほどゲームセンターの数があるわけではありません。地理的にアクセスできない地域の方も多くいらっしゃいますし、深夜帯に遊びたいという、生活リズムが不規則なお客様もいらっしゃいます。そうした方々に対して、オンラインならではのトータルサービスを提供できるようになれば、より多くのお客様に楽しんでいただけますし、サービスとしての価値も一段と高まると考えています。

時間や場所に縛られない “次世代のゲームセンター”。そうした世界観をエクストリームと一緒に作り上げていきたいです。タイクレを中心に、さらに大きなサービスへと進化させていくパートナーとして、今後も引き続き一緒に取り組んでいきたいです。」

鶴身様、安藤様、ありがとうございました。これからも最大限のサポートをさせていただきます。

※本インタビューは2025年3月に実施されました。