DX特集Vol.1|小売業界

小売業のDXは何をするべき?DXの課題と解決策、推進のポイントも解説

EC市場の拡大やキャッシュレス化の進展など、従来の店舗運営だけでは対応できない変化がコロナ禍以降に加速したことから、小売業のDXは避けられないテーマとなっています。

実際に多くの店舗で、売上の回復や顧客満足度向上を狙いデジタル施策が進められているなか、人手不足やシステムの老朽化といった課題が壁となり、思うように成果を得られない企業も少なくありません。

本記事では、小売業にDXが必要とされる背景や現状を整理し、直面する具体的な課題とその解決策、さらに推進にあたっての実践ポイントを紹介します。

小売業界でDX推進が必要になった理由

小売業界は、コロナ禍における外出や対面接触を避けるという生活様式の変化に伴い、来店客数の大幅な減少を経験した店舗が少なくありません。

以降、ECサイトの利用拡大やキャッシュレス決済の普及など、非接触型の購買行動が急速に浸透したことが背景となり、DXの推進が必要になりました。

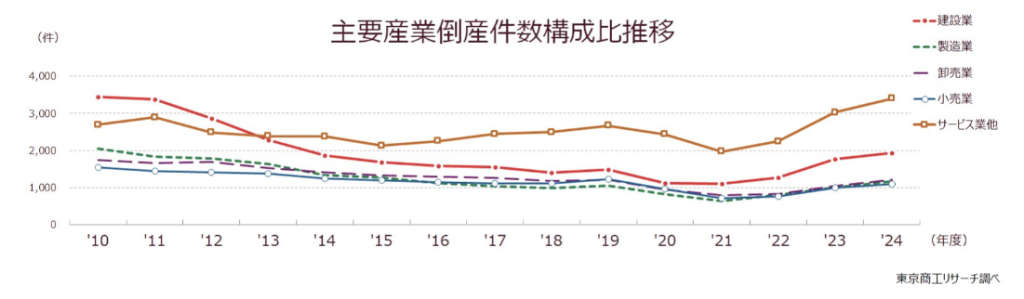

実際に東京商工リサーチの調査では、2024年の小売業倒産件数が1,090件に達し、従来の店舗依存型ビジネスでは経営が立ち行かない現実が表れています。

(引用:東京商工リサーチ「2024年度(令和6年度)の全国企業倒産1万144件 | 全国企業倒産状況 | 倒産・注目企業情報 」 )

こうした状況を打開するためには、デジタル技術を活用した顧客接点の拡大、老朽化したシステムの刷新、人手不足を補う自動化、データに基づく経営判断など、包括的なDX推進が不可欠です。

小売業DXの現状

小売業界でもDXの必要性は広く認識されており、各社でDXの取り組みが進められています。しかし、他業界と比較すると導入状況には差があるのが実情です。

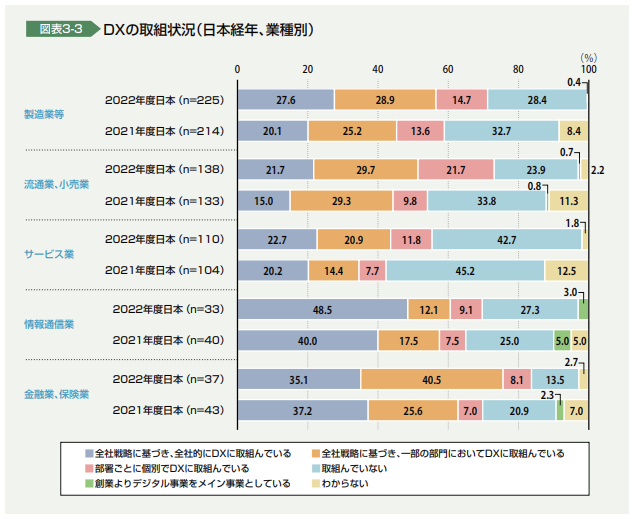

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公表した「DX白書2023」によれば、流通業や小売業でDXを推進している企業は年々増加しているものの、製造業や金融業と比べると多いとはいえません。

(引用:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「DX白書2023|第3部 企業DXの戦略」p85)

小売業界にDX推進が必要になった背景でも挙げた「小売業の倒産件数は2021年以降増加傾向」という事実とDX化の遅れに、直接的な因果関係が明らかになっているわけではありません。

しかし、システムの刷新や人手不足の解消、顧客データの活用などDXの課題に向けて動くことは、経営基盤を強化し、長く事業を続けていくための一助になると考えられます。

【小売業の課題とDXによる解決策①】多様化した購買行動

小売業の大きな課題として、消費者の購買行動が多様化し、従来の店舗依存型の販売モデルでは対応しきれなくなっていることが挙げられます。

電子マネーやQRコード決済の普及、外出を避け対面接触を控える生活が求められたコロナ禍を経て、消費者の購買行動は大きく変化しました。

かつては「店舗で商品を選び、その場で購入する」ことが中心でしたが、今ではECサイトから24時間いつでも買い物ができ、SNSやアプリで情報を得てから購入に至るケースも増えています。

さらに、実店舗で商品を確認した後にECで購入する、といったように、オンラインとオフラインを行き来する行動が一般化しました。

このように、多様化した購買行動に対応するためには、店舗だけでなくデジタルチャネルを組み合わせて顧客接点を拡大し、データを活用できる体制を整えることが不可欠です。

解決策としては「ECサイトの活用」「オンライン接客の導入」「OMO戦略」「キャッシュレス決済の導入」「顧客データの分析・活用」「デジタルチラシ」「デジタルクーポン」といったDXにおける方法が挙げられます。中でも、本記事では以下をピックアップして解説します。

・ECサイトの活用

・オンライン接客の導入

・OMO戦略

それぞれ、解決策についてくわしく見ていきましょう。

ECサイトの活用

小売業におけるDXの基本は、ECサイトの活用です。オンライン上に顧客との接点を設けることで、店舗の営業時間や立地に依存せず、24時間365日販売が可能になります。

実店舗に足を運べない顧客や、遠方に住む顧客にとっても購入の機会が広がるだけでなく、訪問者の閲覧履歴や購買履歴といったデータを蓄積できるため、分析を通じて顧客ごとのニーズの把握が可能です。

その結果「過去に購入した商品に関連するアイテムをおすすめする」「よく利用する顧客に限定クーポンを配布する」といった施策が可能になり、購買意欲を高めやすくなります。

直接的な売上拡大だけでなく、顧客満足度の向上も期待できます。

オンライン接客の導入

消費者の購買行動が多様化するなか、オンライン接客は「店舗と同等の体験を顧客に提供できる手段」として注目されています。主なオンライン接客の種類は、次のとおりです。

・チャットボットによる自動応答

・ビデオチャットを活用したスタッフによる接客

・SNSやECサイトでのライブ配信

これらは、商品を映像で確認したり、スタッフの説明を聞いたりできるため、自宅にいながらその場にいるかのような接客を受けられるのが特徴です。

店舗に足を運ばなくても購入検討ができるため、購買機会の拡大につながります。

OMO戦略

実店舗とオンラインを行き来する購買行動が一般化するなか、OMO(Online Merges with Offline)戦略はそのギャップを埋める有効な解決策です。

OMOは「オンラインとオフラインを融合させ、一貫した顧客体験を提供する」考え方であり、従来のように販売チャネルごとに分断されていた顧客体験を統合することを目的としています。

実店舗とECサイトのデータを統合すれば「顧客が実店舗の近くを通りかかった際、入荷情報をプッシュ通知する」という取り組みや、反対に「実店舗での購入データをもとに、ECサイトで関連商品を表示させる」といった訴求が可能になります。

【小売業の課題とDXによる解決策②】システムの老朽化

基幹システムやデータベースが古くなり、業務効率や企業全体のDX推進の妨げになっていることも、小売業における大きな課題のひとつです。

手入力が必要な場面や紙ベースで情報管理されているなどといったアナログ作業が残っていると、在庫管理や受発注に余計な時間と手間がかかる、ヒューマンエラーが生じるといった問題だけでなく、ECサイトとの連携もうまく進みません。

こうしたシステムの老朽化は、単なる効率低下にとどまらず、顧客対応の遅れや販売機会の損失を招く要因となります。そして何よりも、最新のアプリやクラウドシステムとの連携が難しいため、DX全体の推進を妨げる壁にもなりかねません。

解決策としては「新しいITシステムの導入」「システムのクラウド化」といった取り組みが挙げられます。それぞれの内容について詳しく見ていきましょう。

新しいITシステムの導入

老朽化したシステムを最新のITシステムに置き換えることで、業務プロセス全体の効率化が可能です。

たとえば、在庫管理をシステム化すれば入荷や販売のデータが自動的に反映され、担当者が手作業で入力する必要がなくなります。その結果、ヒューマンエラーの防止や在庫状況のリアルタイム把握が可能になり、欠品や過剰在庫による販売機会の損失を防げます。

また、基幹システムとECサイトが統合できれば、実店舗とオンラインで在庫の共有が可能です。その結果、ECサイトで表示される在庫情報を正確に保てるため、欠品や発送遅延を防ぎやすくなります。実店舗とオンラインの双方で安定したサービスを提供でき、販売機会の損失を減らすことが可能です。

新しいシステムの導入は、現場の効率改善だけでなく、企業全体でのDX推進に直結する基盤づくりにつながります。

システムのクラウド化

クラウド型システムへ移行することで、従来のオンプレミス環境に比べて大幅に時間や手間を削減できます。

リアルタイムなデータ共有により、複数店舗や部門間で情報の行き違いや処理の遅れも防止できるうえ、同じ情報を複数箇所で入力する必要がなくなり、ヒューマンエラーも削減できるのが特徴です。

また、システムの更新やメンテナンスはクラウド側で自動的に行われるため、自社での手作業や専門人材の確保が不要になり、運用コストも抑えられます。

さらに、クラウドは必要に応じて利用規模を柔軟に拡張できるため、繁忙期や新規出店などにも即座に対応可能です。クラウド化は、老朽化したシステムが抱えていた「コスト負担」「入力作業の煩雑さ」「情報の遅延」といった課題を解消し、DXを安定的に推進するための強みとなります。

【小売業の課題とDXによる解決策③】人手不足

少子高齢化による労働人口の減少により、人手不足で店舗運営やサービス品質の維持が難しくなっていることも小売業の大きな課題です。

これまで問題なくこなせていた業務量が回らなくなり、レジ対応や品出し、陳列などの日常業務が従業員の大きな負担になっています。この状況を改善するには、人手に頼るのではなくデジタル技術を活用して業務を効率化し、人手不足を補う必要があります。

DX化を推進すれば、AIやロボティクスを活用した業務の自動化や効率化が可能になり、人手不足の解消に直結します。

人手不足の課題は「システム導入による店舗運営」「データ活用による物流の効率化」「ECサイトの活用」「オンライン接客の導入」といったDXによる解決策で改善が可能です。本記事では以下をピックアップして解説します。

・システム導入による店舗運営

・データ活用による物流の効率化

それぞれ、解決策の内容について詳しく見ていきましょう。

システム導入による店舗運営

店舗運営における人手不足を補うには、システム導入による業務の効率化が欠かせません。

たとえば、セルフレジやキャッシュレス決済を導入すれば、会計に必要な人手を減らしつつ、顧客は待ち時間を短縮できます。さらに、勤怠管理やシフト作成をシステム化することで、従来は店長や担当者が手作業で行っていた煩雑な業務を自動化でき、管理にかかる時間の大幅な削減が可能です。

AIを活用した需要予測システムを導入することで、来店客数や売上データに基づいて最適な人手配置や仕入れの量を判断できるため、少ないスタッフで安定した運営にも期待できます。

システム導入による「仕組み化」は、従業員の負担を軽減しながら、サービス品質を維持・向上させるという店舗運営の実現が可能です。

データ活用による物流の効率化

小売業の人手不足は、実店舗だけでなく倉庫内でも深刻です。入荷・仕分け・ピッキング、配送といった業務は人手に依存しており、作業効率の低下が顧客へのサービスにも影響を及ぼします。

そこで有効なのが、データを活用した物流の効率化です。販売データや在庫データを分析することで、需要に合わせた在庫配置が可能になり、余計な移動や作業を減らせます。また、AIによる需要予測を取り入れれば、繁忙期やセール時期の配送量を事前に把握でき、最適な人手や車両を割り当てられます。

さらに、配送ルートを最適化するシステムを導入すれば、移動時間を短縮でき、少ない人手でも効率よく配送をこなすことが可能です。こうした取り組みは、現場の負担軽減と同時に、顧客への安定した商品提供にもつながります。

【小売業の課題とDXによる解決策④】経営判断に活用するデータの不足

経営判断に必要なデータを十分に活用できていないことも、小売業における大きな課題です。

経営判断には客観的な根拠が欠かせませんが、実際には必要なデータを持っていない企業や、データはあっても活用できていない企業が少なくありません。POSや会員カード、アプリなどで得られる顧客情報も、そのままでは意味を持たず、分析して初めて販売戦略や仕入れに生かせます。

解決策としては「顧客データの収集・分析基盤の整備」「外部データとの連携」が挙げられます。詳しくみてみましょう。

データの収集・分析基盤の整備

経営判断に必要なデータを活かすには、まず収集・分析できる基盤を整えることが欠かせません。

POSデータや会員カード、ECサイトの購買履歴などはそれぞれバラバラに管理され、そのままでは分析に活かしづらい場合も多いでしょう。これらを一元的に管理できるシステムを導入すれば、売上や顧客行動をリアルタイムで把握でき、感覚に頼らない判断が可能になります。

さらに、BIツール(Business Intelligence / データをグラフやダッシュボードで可視化し、経営判断に活用できる分析ソフト)などを利用すれば、数値的な根拠に基づいて仕入れや販売計画を立案でき、欠品や在庫過多のリスクを防げます。

こうした仕組みを整えることで、経営判断の精度が高まり、長期的な戦略策定にも活用できます。

外部データとの連携

自社のデータだけでは、顧客の行動や需要を十分に把握できないこともあります。そこで有効なのが、外部データとの連携です。

たとえば、気象データを活用すれば、気温や天候に応じた商品の需要予測が可能になります。雨の日には傘やレインコート、暑い日には冷却グッズや飲料の売上が伸びるといった傾向を分析し、販売計画に反映できます。

また、地域イベントや観光情報といった外部データを組み合わせることで、来客数の増減を予測し、商品配置やスタッフ配置の最適化につなげられます。

自社データと外部データを統合的に分析することで、従来は見えなかった需要を把握し、より的確な経営判断が可能になります。

小売業界でDXを推進する際のポイント

小売業におけるDXは、単にシステムを導入するだけではなく、自社の経営課題を整理し、段階的かつ戦略的に取り組むことが重要です。実践にあたって押さえておきたい主なポイントは、次のとおりです。

・目的を明確にする

・中長期的に取り組む

・既存システムと連携しやすい仕組みを選ぶ

・DX人材の育成や外部人材の導入に取り組む

これらのポイントを意識することで、場当たり的な施策に終わらず、自社に浸透するDXを実現できます。それぞれについて、具体的に見ていきましょう。

目的を明確にする

DXを推進するうえで大切なのは、経営理念やビジョンに基づいた明確な目的を持つことです。目的が不明瞭なままDXを進めると、従業員からの反発を招いたり、導入したシステムが形骸化したりするリスクがあります。

「自社の強みをどう最大化するか」を考え、全社的な戦略に落とし込むことが必要です。

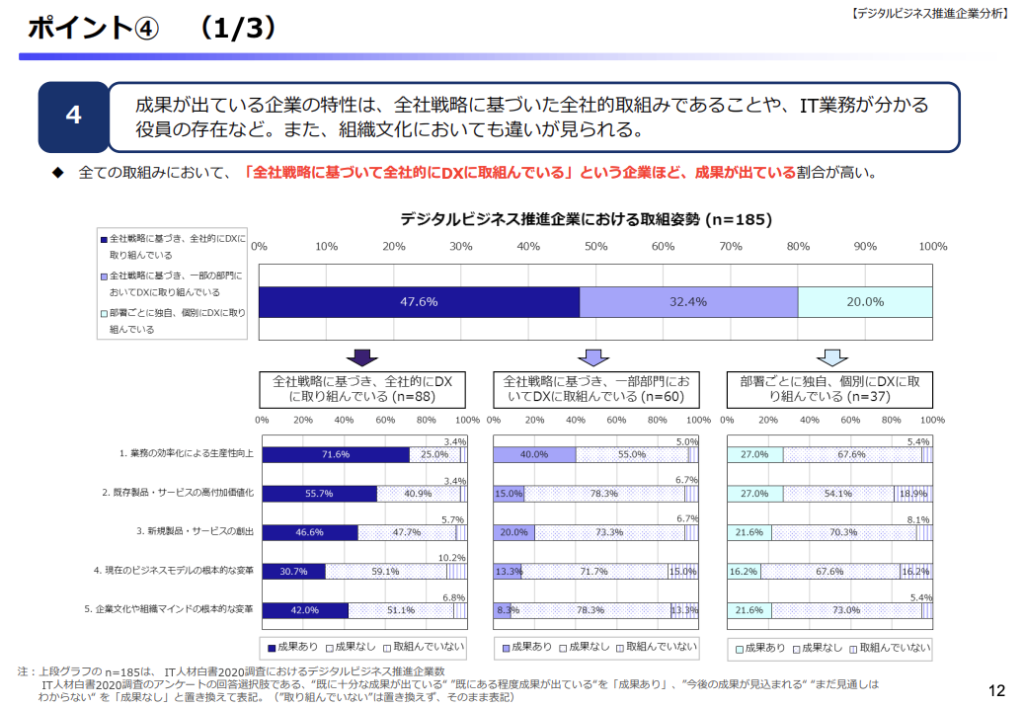

実際に「IT人材白書2020」では、全社戦略に基づいてDXに取り組む企業は、一部の部門に限定して進める企業に比べて成果が出やすいと報告されています。

(参考:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進に向けた企業とIT人材の実態調査~ 概要編~」p12)

DXそのものを目的化するのではなく、経営課題を解決する手段として位置づけることが成功の第一歩です。

中長期的に取り組む

小売業におけるDXは、一度に成果が出るものではなく、長期的な視点で取り組むことが欠かせません。

経営の根幹を担うシステム更新やクラウド化、アプリ開発には大きな投資と時間が必要であり、人材の確保や従業員教育、意識改革にもコストがかかります。

短期的には売上が下がる可能性もありますが、焦って即効性を求めると十分な成果が得られません。将来的な事業の持続と競争力の強化を見据えて、腰を据えて進める姿勢が求められます。

既存システムと連携しやすい仕組みを選ぶ

新しい仕組みを導入しても、既存システムと連携できなければ現場の混乱を招き、逆に非効率になる恐れがあります。小売業では部署ごとに独立したシステムを利用しているケースも多く、一気に刷新するのはリスクが高いのが現実です。

そのため、まずは既存システムと連携できる仕組みを選び、段階的に段階的にシステムを入れ替えていくことが現実的です。少しずつ新しい仕組みに置き換えることで、現場への負担を抑えつつ確実に移行できます。

社内だけでは適切な移行が難しい場合には、外部の専門人材を活用してリスクを抑えながら進める方法も検討するとよいでしょう。

DX人材の育成や外部人材の導入に取り組む

小売業においてDXを推進するには、人材の確保と育成が不可欠です。OJTプログラムや社内研修、資格取得支援、専門講師による勉強会、外部コミュニティへの参加など、さまざまな方法で人材育成に取り組むことができます。

同時に、短期間で成果を求める場合や専門性の高い領域では、外部人材を導入するのも有効です。

社内人材と外部人材を組み合わせることで、育成と即戦力確保を両立し、安定したDX推進体制を築くことができます。

まとめ

小売業におけるDXは、業務効率化や顧客満足度の向上、そして持続的な成長を実現するために欠かせません。本記事で解説したポイントを整理すると、以下のとおりです。

・消費者の多様化した購買行動に対応する

・老朽化したシステムを刷新し、業務効率を高める

・人手不足をデジタル技術で補い、サービス品質を維持する

・データを活用して経営判断の精度を高める

・自社に合った戦略を持ち、段階的にDXを推進する

これらを着実に進めることで、小売業は変化の激しい市場環境に対応し、競争力を強化していきましょう。