教育現場からさらなる業界発展へ

NTTe-Sportsが推進する「eスポーツの教科書」についてインタビュー

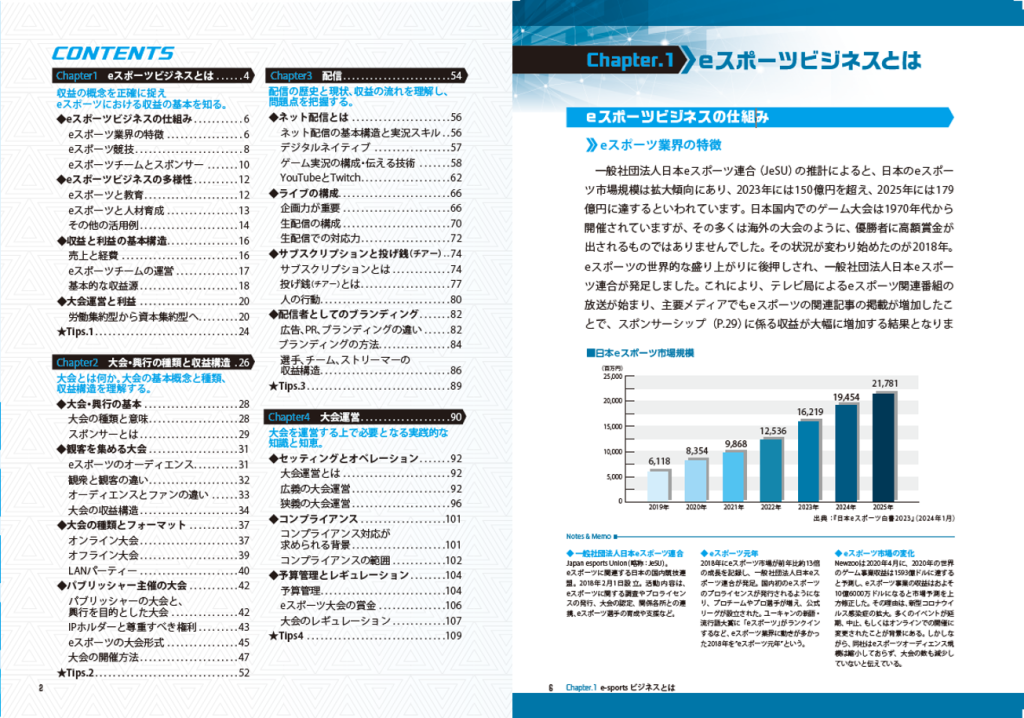

株式会社NTTe-Sportsは、2024年5月に学校の授業や企業研修で利用可能な“eスポーツの教科書”の販売を開始。ビジネス構造や大会運営、配信などを紹介する『eスポーツ学習 ビジネス基礎』と、コミュニケーションを中心に社会人スキルについてまとめられた『eスポーツ学習 コミュニケーション基礎』の2種類がラインナップされています。

2024年12月には購入者に向けた「理解度テスト」の無償提供もスタートするなど、教育現場への新たなアプローチである本取り組みの背景や反響、そして今後の展望を、インタビュー取材で聞きました。

──自己紹介をお願いします。

NTTe-Sportsの金 基憲(きん もとのり)と申します。2020年のNTTe-Sports創業から事業に携わっております。

──2024年5月に発売された「eスポーツの教科書」について、企画の背景から教えてください。

NTTe-Sportsは「地域を盛り上げたい。その思いに、eスポーツで応えたい」をミッションとして掲げて、eスポーツを使った地域活性化を目的に立ち上がった会社です。これまで個別の要望に応える形でイベント開催などの事業を継続して行っておりますが、最近はeスポーツ業界そのものをさらに盛り上げていくことが個々のソリューションの効果UPにも繋がると考え、若者世代を中心にeスポーツ文化の普及・発展にも取り組んでいます。

特に高校や大学という教育現場にeスポーツが存在することは普及への一助になりますし、eスポーツの魅力だけでなくeスポーツを通じて成長できる事例を作っていく場所にもなるのではないかと、力を注いでいます。

──そこで教育現場で活用できる教科書に繋がるのですね。

教育現場との関わりの中で、昨今は特にeスポーツを通じた学びの幅が広がっていることを感じていました。「プロゲーマーになる」ことが大きな目標だった初期と比較しても、最近ではイベントマネジメント専攻など、eスポーツ業界で働くことを目的とした学習ニーズがたかまっています。また、eスポーツの注目度が高まるにつれ、競技やエンタメだけでなくコンプライアンスを重視する機運も徐々に高まってきていると感じます。

学習すべき分野が広がり、それを教える先生側の負担が大きくなる中で、そこに体系的に学べる教科書があれば、eスポーツを通じた教育機会を広げる一助とできるのではないか。というのが本プロジェクトのきっかけです。

──「ビジネス基礎」と「コミュニケーション基礎」の2科目に分けた目的や理由はどのようなものでしょうか。

本書は大学レベルで学ぶことを中心に考えながら、社会人の学びなおしなどでの活用も想定しています。大学では業界を体系的に学ぶことはもちろん、その先にある職業を意識して学習するステップでもありますので、eスポーツ業界に就職した際のスキルは欠かせない内容になります。そこでまず「ビジネス基礎」を作り、業界で役に立つイベントマネジメントや配信スキル、そして業界の概論からビジネスモデル、さらには法律に関する内容も盛り込みました。

同時にeスポーツ業界においてはチームワークの醸成方法やチーム運営に関するチームマネジメントも重要ですので「コミュニケーション基礎」を用意しました。eスポーツ業界に限らず、社会ではプレゼンテーションやロジカルシンキングといった社会人スキルが当然必要になりますし、より業界を発展させていくために現場を巻き込んでいくビジネスパーソンが輩出できればと、チーム運営と近しいコミュニケーションをまとめています。

──eスポーツに関しての体系的な教科書は前例がなく、内容の検討や構成は難しかったのではないでしょうか。

今回の教科書は専門学校の現場で使われていたコンテンツが元となっており、それを骨子として内容を構成しています。教科書化していくにあたっては「NTTe-Sportsがこの5年間現場で見てきた変遷やビジネスの最前線の情報を入れた、より実践的な内容にすること」を意識して改訂しました。

直近のeスポーツの活用事例はできるだけ盛り込もうとしました。例えば、ダイバーシティインクルージョンの面では多世代交流や高齢者、障がいをお持ちの方を巻きこんだイベント事例がありますし、、デジタル人材育成の面で教育現場に導入されたケースもあります。そういった要素は特に「ビジネス基礎」に数多く入れました。

──eスポーツ業界はまだまだ若い業界であり、短期間で大きな変化が起こり得ると感じます。今後の改定や年々変化する情勢への対応についてはどう考えていますか。

私個人の考えですが、eスポーツ業界は今後も積極的に他の業界と交わって新たな専門性を取り入れていくべきで、それが発展の追い風になるのではと感じています。今回は教科書に情報リテラシーやコンプライアンス、法制度やリスクマネジメントについても盛り込みましたが、今後は選手の身体ケアや精神的な安全管理、そしてSNSなどのインターネット社会との関わり方も早い段階から学んでいく必要が出てくるでしょう。選手だけでなく、指導者が学ぶような科目もあって良いと思います。

そうして時代に合わせて必要なコンテンツを増やしていきたいと考えていますので、将来的には「eスポーツウェルネス基礎」のような教科書や、法律の部分がより深掘りされた「コンプライアンス」「リスクマネジメント」として独立した科目になる可能性もあります。そのためにも今後も業界外の専門家の方との交流は強化していきたいです。

──法律問題に関する弁護士のように専門家がはっきりしている分野とは異なり、コミュニケーション基礎については情報収集も難しいですよね。

色々な立場の方にお話を伺い、実際にさまざまなレイヤーでマネジメントに携わっている方の声を参考にしています。eスポーツ部を担当されている先生や、専門学校で教室を持っている方、プロチームの運営や実際にコーチングされている方の声も参考にしました。

マネジメントについては理論を知っているかどうかで得るものが異なると考えています。例えばマネジメント方法にもトップダウンとボトムアップがあり、それぞれにメリットデメリットが……ということを知っていると活用にも変化がありますよね。理論をお伝えすることで、現場で実際にマネジメントに従事する方々のサポートになればと考えています。

──教育現場や社会人の学びなおしを主に想定されての内容とのことでしたが、印象的な反響があれば教えてください。

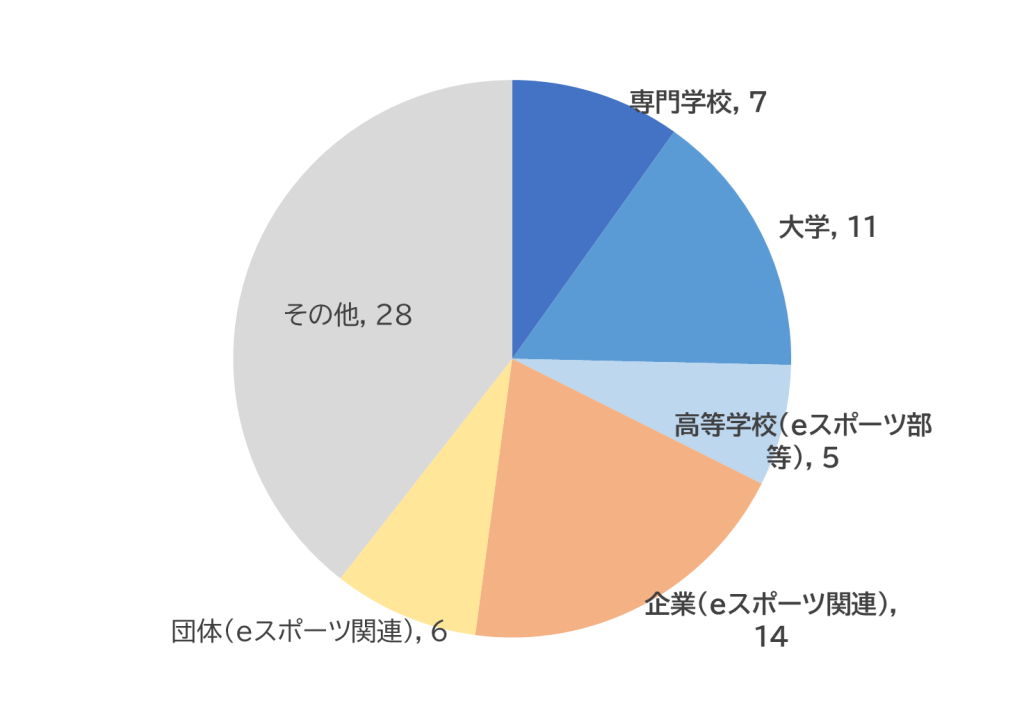

いろいろな業種・業態の方から問い合わせがあり、思っていたよりも大きな反響をいただいたなと感じています。専門学校では翌年度のシラバス策定が年度後半から始まりますので問い合わせが増えるのもその頃からではないかと考えていたのですが、5月の販売開始直後からたくさんの反響をいただきました。先生がご自身用として1冊ずつ購入されるケースも多く、中には今年度の途中からでも導入を決めていただいた例もありました。課題感があるところへタイムリーに対応出来たのであれば良かったなと思います。企業でも基礎的な研修として導入いただいたケースがありました。

△購入者内訳グラフ

──意外な活用が行われたケースなどはありましたか?

eスポーツ部顧問の先生からのお問い合わせがあったのは意外でした。部活動ではeスポーツのプレイングがメインだと思っていたのですが、運動部でルールや戦術を教える「座学」のようなタイミングも存在していて、eスポーツ部ではそこで扱うコンテンツがなく困っていたというケースに対応できたようです。

意外と言えば、最近は「イベントの企画運営がやりたくてeスポーツ部に入った」という事例も聞きます。実際に一部の生徒が“イベント部隊”を組織している部活動も存在しているということを問い合わせをきっかけに知ることができました。教科書を通じて生まれた繋がりから、現場で起きている最新の情報を得ることができたのも、やってよかったなと改めて感じたことですね。

他にも異業種の企業さんがeスポーツへの参入を検討している段階で参考にするために情報収集の手段として購入いただいたケースもありました。

──教科書という名前ではありますが、授業だけではなく部活動や企業研修など幅広いシーンで活用されているのですね。

教科書を作った狙いのひとつに「分かりやすく形になるものがあればeスポーツに携わりやすくなるだろう」という考えがありました。学校で「子供がeスポーツを学んでいます」と聞いた時、そこに教科書があれば学びの形が視覚でも認知できますし、教科書がないよりはあった方が親御さんも「eスポーツ×教育」というものにプラスの印象を得ていただける可能性があるのではないかと。また、異業種の方がeスポーツに着目するきっかけになったことも、「eスポーツの学習コンテンツをカタチにする」という取り組みの狙いの一つだったので、嬉しい反響でした。

──そして2024年12月には教科書の購入者を対象に「理解度テスト」の無償配布をスタートされました。こちらはどのような経緯で生まれたのでしょうか。

本テストの作成と無償配布は「教育現場への導入ハードルを少しでも下げられれば」という想いで発案し、取り組みました。学校では、例え教科書があったとしても、実際の導入に向けては「実際に誰が教えるか」「どうやって理解度を確認するか」など様々な課題が存在します。理解度テストの配布で、そういった課題を少しでも解決できれば、と考えて用意しました。

私は、組織内でeスポーツ導入を推進しようと挑戦されている方々のサポートをしたいと考えております。例えば、学校内でeスポーツを導入しようと苦心されてる先生方が、このテストがあることで周囲を少しでも納得させやすくなったりしたら本当に嬉しいですね。。

──今後の展望についても教えてください。

まだまだ本プロジェクトは発展途上であると思いますが、まずは教科書の本格提供のスタートとなる2025年度に向けて「様々な現場への導入を成功させ、効果を感じていただく」ことを考えています。1年間後に授業に導入して良かったと思っていだけるよう、NTTe-Sports社としてしっかりサポートしていきたいです。

その上でさまざまな意見を聞きながら、特に現場でニーズが多いものをレパートリーとして増やしていき、ゆくゆくは「この教材があることでeスポーツ学習の導入を気軽に考えられる」といったような状況を作れたらと考えています。。

eスポーツを通じて何かを学びたいという方、学習のきっかけをeスポーツに求める方は今後も増えていくと予想します。私自身、eスポーツの魅力の核は競技性やエンターテイメント性だと考えていますが、eスポーツをフックに何かを学びたい方々の選択肢は多ければ多いほど業界が盛り上がりますから、学びのオープンゲートとなれるように引き続き頑張っていきたいです。

──ありがとうございます。教科書事業以外でもしNTTe-Sportsさんの今後の展望や計画があれば、そちらもお聞きしたいです。

私はNTTe-Sportsの中で部活動を推進する事業を担当しており、2025年度以降もこの領域にはますます本格的に取り組んでいきます。

現在の国内eスポーツの状況を見てみますと、競技人口の増加や競技レベルアップのためにまだまだ取り組みの余地があり、そこにさまざまな企業さんが、目指すビジョンや専門とする領域に応じて色々な方法で課題解決に取り組んでいらっしゃいます。

私が業界発展に向けて取り組んでいることは、教育現場、特に部活動としてのシーンの盛り上げです。充実したeスポーツ部ライフを送れるようになるには、目標となる大会が多く存在したり、求めるレベルの指導を受けられたり、「競技インフラ」とでもいうべき機能を整えていくことが重要だと考えています。そのためにNTTe-Sports社としてできることにひとつひとつ取り組んでいきたいです。

──そちらも非常に興味深い取り組みです。直近でeスポーツ部活動シーンの変化を感じることはありましたか。

ありますね。まず国内のeスポーツ部が持つポテンシャルは非常に高いと捉えています。少子高齢化等の影響によって生徒数が減少するなどさまざまな要因で今までの部活動の人数が減少傾向にある中、eスポーツ部は大会の参加数が右肩上がりの状況です。

新しく部活動を作るというのは大変なことですし、高価な機材も必要なeスポーツ部の立ち上げはとりわけ簡単ではないと思います。それでも増え続けているのは、大きな要因の一つに、潜在的なニーズの大きさがあると思います。それは今の学生がeスポーツを通じた学びや体験の機会を求めているということでもあると思います。ここ2年くらいはその流れが特に活発で、今ではイノベーターのような学校様でなくても、eスポーツ部の設立が選択肢にあがる状況になってきています。

──普通科の高校からもeスポーツに参入できるケースが増えれば一層シーンが盛んになり業界の発展にも繋がると考えられますし、その助けとしてeスポーツの教科書が役立つケースもありそうです。

部活動に関する取り組みにも注目しています。今回はありがとうございました。

ありがとうございました。

NTT-eSports:https://www.ntte-sports.co.jp/