eスポーツの“価値”を探求する会「トリノス」も発足

スポーツマネジメント論を活用しeスポーツ研究に取り組む大阪成蹊大学講師・鳥山稔氏インタビュー

2025年4月24日、「eスポーツの価値を科学的に説明する」ことを目的とするeスポーツ研究会「トリノス」が発足しました。

eスポーツ関連企業や団体、そしてプロチーム関係者などによって構成されるこの研究会の発起人となったのが、大阪成蹊大学経営学部にて講師を務める鳥山稔氏です。

ビジネスやマーケティングなど、さまざまな観点からeスポーツにまつわるデータを収集し、研究論文も投稿している鳥山氏。その活動の狙いや背景、そして今後の展望について、オンラインインタビューでお話を聞きました。

============================

――最初に自己紹介をお願いします。

鳥山 大阪成蹊大学で講師をしております、鳥山稔と申します。私は石川県金沢市の出身で、能登半島地震の時も石川県にいまして、露天風呂に入っていたら震度5強の揺れでヒノキの屋根が落ちてきて、とても恐ろしい思いをしました。今も能登への寄付活動を続けており、ゆくゆくはeスポーツ関係など自分の研究に関係して石川県に貢献できればという想いもあります。

現在は大阪成蹊大学の経営学部で、スポーツマネジメント論やスポーツ経営論の授業を担当しています。スポーツを広い視点で見て「プロスポーツはどういった仕組みでマネタイズ、運営がされているのか」「地域のスポーツクラブはどのような経営方法で行われているのか」という授業や、「スポーツのファンはどういった気持ちで購買活動を行うのか」という消費者行動的な内容まで、幅広い分野を扱っています。

――授業ではスポーツについて扱われているとのことですが、eスポーツとの関わりはどのようなものなのでしょうか。

鳥山 私は大阪体育大学を修了しているのですが、大学院の時にはプロスポーツクラブで働きたいと思い、スポーツ消費者行動など、現在の自身の授業で扱っているような研究をしていました。その頃に、同大学の学部4年生が「eスポーツについて研究したい」と言い出したんです。当時の私は全くeスポーツのことを知らなかったのですが、彼の研究をサポートするために色々と調べるようになったのがeスポーツとの関わりの始まりですね。

2018~19年の大学院時代は、「eスポーツ元年」と呼ばれていた時期で、さまざまなニュースや話題がありました。ゼミでは、スポーツに関するトピックを持ち寄って考察し、そこから研究計画や内容を探っていくという時間が毎週あったので、eスポーツの話題をゼミに持っていけば指導教官にも面白がってもらえるのではないかというモチベーションがありましたね(笑)。そうしてeスポーツのことを知っていくうちに段々と「eスポーツって面白い、研究にも応用できるな」ということを考え始めて、そこからかれこれ7、8年eスポーツの研究を続けています。

――研究の内容について、少し詳しく教えていただけますか?

鳥山 スポーツに関しては「プロスポーツクラブが社会に与える価値はどういったものがあるのか」というテーマで他大学の先生方から共同研究にお誘いいただき、現在は“社会的価値の可視化”に重きを置いて研究を進めています。社会的な価値を金銭的価値に置き換える「SROI(Social Return on Investment))」という手法を用いて、例えばJリーグチームがホームタウンで行うサッカー教室などの地域貢献活動が地域にどのくらいインパクトを与えているのかを可視化した論文も出しています。

eスポーツについては、例えばサッカーゲームで特定のチームを使用する前後で比較すると、そのチームに対しての気持ちがどの程度変化して、選手の名前をどれくらい覚えているのか、そして3か月後にはどれくらい維持されているのかを明らかにした研究論文も出しました。これからはeスポーツの社会的価値を明らかにしていくような研究にシフトしていきたいと考えています。

――鳥山先生は普段からSNSでもさまざまな情報を発信されていますが、eスポーツについての考え方や見方はスポーツと比較することで非常に見やすくなりますね。

鳥山 そうですね。eスポーツはスポーツなのか、という論争も存在しますが、それには様々な考え方があり、この論争を続けたとしても誰しもが納得する明確な答えが出るものではありません。もちろん研究者として論文を出す場合にはeスポーツの定義をしっかり定めなければいけませんが、そこにこだわるのではなく、既存のスポーツの概念と照らし合わせながら、eスポーツが生み出す価値を明らかにしていくことに重きを置いた方が世の中のためになると考えています。

――研究としてeスポーツに触れ始めたのが2019年頃というお話でしたが、それ以前はゲームへの関心はどの程度あったのでしょうか。

鳥山 大学生の頃はかなりゲーマーでした。ただ、FPSなどの対戦ゲームジャンルよりも、どちらかと言えばRPGなどを好んでプレイしていましたね。大学卒業を機に、ゲーミングPCを購入したのもあり、当時大流行していた『Apex Legends』にかなりのめり込みました。

――そして、鳥山先生は4月にeスポーツ研究会「トリノス」を発足されました。こちらについてもご説明いただけますか。

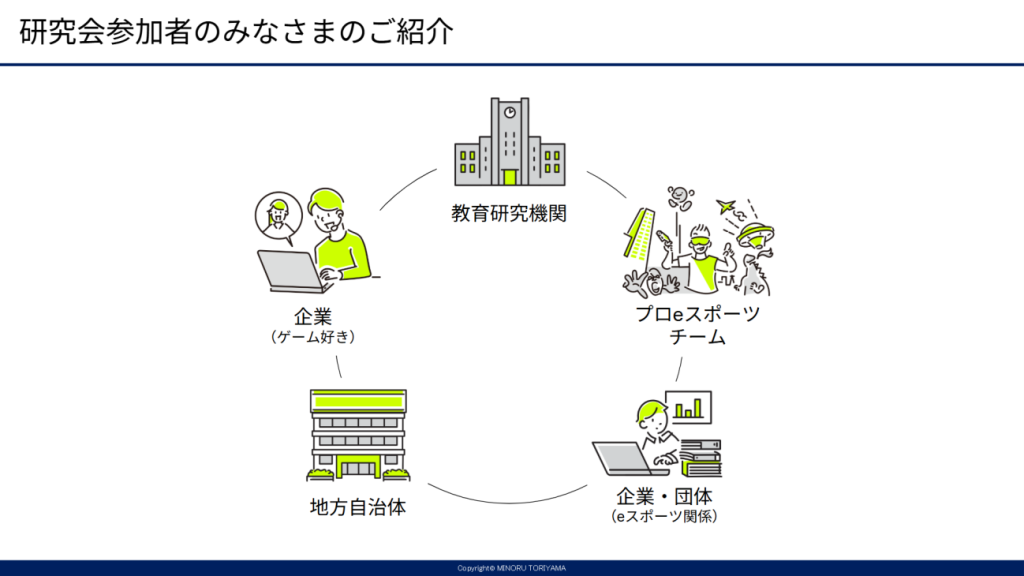

鳥山 この研究会には教育機関やプロeスポーツチームのオーナー、そして一般企業のeスポーツ関連事業部の方まで、多彩な分野の方が参加されていて、「eスポーツ」というキーワードで繋がっています。

研究会での最初の説明会では「eスポーツに“価値”はあると思いますか?」という問いかけから始めました。というのも、この研究会自体が「『eスポーツの価値』という曖昧なものを、少しでも明確に、言語化できるようにすること」がメインのテーマになっているからです。

――鳥山先生の研究内容に共通しているのですね。

鳥山 そうです。そして“eスポーツの価値”と言っても色々なものがあります。例えば、2025年1月から札幌で開催された『Apex Legends』の世界大会「ALGS」の経済波及効果は13億円にも上るという試算もありました。これは経済的な価値になります。

一方で、教育的効果やコミュニケーションツールとしてのeスポーツの存在は、目に見えないものですが、それも社会的な価値として認められつつあるのが現状かと思います。中には就職・採用活動にeスポーツを採用する企業も現れていて、eスポーツが世の中にも理解されつつある状態ではあるのですが、その具体的な内包価値を科学的なエビデンスを示しながら説明するのは難しいですよね。

――具体的な価値について根拠を持って説明出来る人はなかなかいないと思われます。

鳥山 スポーツであれば、スポーツ政策の視点から見た価値構造は整理されていて、感動や喜びといった個人的な価値から、社会生活が向上するなど、多くの人に影響を与える周辺的な価値まで体系化されているので、説明はそう難しくありません。

スポーツが社会的な価値を生み出すことは認められているからこそ、研究としてもどんどん前に進んでいて、現在は「もっとエビデンスを貯めていこう」「より質の高いエビデンスを」という時期に移っているんですね。

一方でeスポーツはWHO(世界保健機関)が「ゲーム障害」を国際疾病として認定していたニュースもありました。日本でも“ゲーム=怠けている”というイメージがまだ残っており、依存症が発生するリスクがあるのではという議論がされている段階にあります。

もちろんそうした指摘も事実ではありますが、世界的に見ればサウジアラビアを中心としたeスポーツ市場が、どんどん確立されている状況の中で、本当に日本がこのまま立ち止まっていて良いのか、ということを考えなければなりません。

――日本では価値を議論する前に別の課題が立ちはだかっているのですね。

鳥山 加えて、eスポーツの価値がとても見えにくいものであることも、ひとつの問題だと認識しています。eスポーツは“非常に過大評価されている”面があり、例えばeスポーツが人気だからと広告宣伝に資金を投入した企業が「期待していた価値が生まれなかった」と感じ、離れてしまい、スポンサー依存の業種にも関わらずスポンサー離れが発生してしまっているのも現状です。

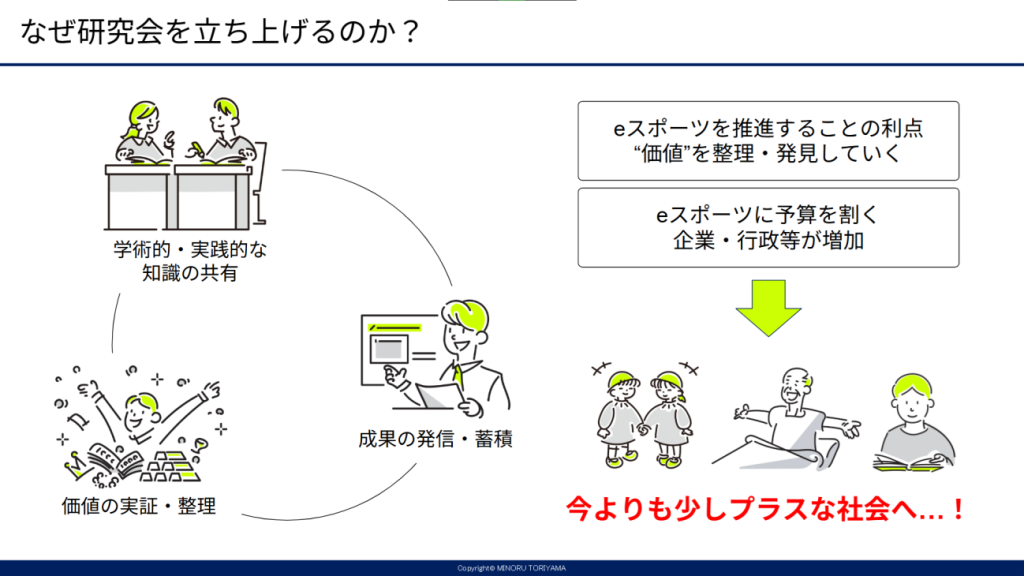

質の高いエビデンスを生成・検証する段階に入っているスポーツと比べて、eスポーツの研究はまだまだ未熟であり、まずは知見を貯めてeスポーツ価値を証明するフェーズであると思います。事例は積み重なってはいるものの、立ち止まってそれを見つめ直す場所や人材が不足しているように見えているので、学術的にも実践的にも知識を共有・蓄積できるようなコミュニティを作っていきたい。そして言語化を進めて、eスポーツの価値を整理・発見していきたいというのが、eスポーツ研究会「トリノス」の大きな目的になっています。

――まさに「研究会」という言葉通りですね。

鳥山 そういう部分が明確化できれば、また2019年頃のようにeスポーツに予算を割いて活用したいという企業や行政が増えるかもしれません。そうなれば、おこがましいかもしれませんが、少しでも社会にプラスを生み出せるのではないかなと。

――鳥山先生の専門であるスポーツマネジメントやスポーツ経営論といったスポーツに対する研究の視点は、eスポーツにも当てはめられると感じていらっしゃるということですね。

鳥山 ある程度の考え方はeスポーツにも応用できると思いますし、実際に私以外にも既存の実験方法をeスポーツに転用している先生は何人も存在しています。

――消費者行動という分野で言えば、eスポーツのファン層には特殊性があると思いますが、鳥山先生はどのように分析や研究をされていますか?

鳥山 やはり特徴としては若年層の多さが既存のスポーツとは全く異なる部分だと思います。時にeスポーツへのスポンサードは商品の購買に繋がらないと指摘されることがあるかもしれませんが、それはプロスポーツでも同様です。もちろん購買に繋がるのが一番ではありますが、ブランドイメージの向上やブランドアイデンティティの構築には少なからず影響があり、そこを目指す企業が現在もスポンサードを続けているのではないでしょうか。

特殊性と言えば「投げ銭」が活発であることも挙げられますね。eスポーツに限らず、いわゆる“推し活”についての調査では10代の女性が最も課金に積極的であるという結果もありました。購買力では上の年代が上回るのは当たり前ですが、推しに対する愛情の強さ、そして推しへの出費は惜しまないという点は大きな特徴だと思います。

実際にプロゲーミングチームでもストリーマーを活用して若いチームのファンを作り、そこから同じチームに所属するプロ選手とのコラボを通じて競技のファンになってもらうというブランディングもあって、そこはプロスポーツでは見られない特殊性と言えると思います。

――そうした経済的価値は数値による計測がやりやすい一方で、教育やフレイル予防での活用などに代表されるeスポーツの社会的価値については定義や言語化の難しさがあるのではないかと想像されますが、実際はいかがですか。

鳥山 模索してる最中というのが本音ではありますが、eスポーツによる社会的な価値には色々視点があると思っています。福祉としての使い道も1つですし、研究会にはeスポーツ部の先生がかなりたくさん入られているように、昨今活発になっている教育での活用も広く見れば社会的な価値と考えられますよね。

そして、社会的な価値はスポーツでも同様に、曖昧な部分があり、人によって考え方もバラバラです。それを定量化する考え方のひとつが「SROI」による分析で、社会的な活動に対して「この事業が生み出す価値をさらに増大させるためにはどのような改善が必要か」を明らかにすることが可能です。こうした分析を用いて、社会的な価値を金銭的な価値などの定量的なものに変換する取り組みも行っています。

――取り組みによって見える化や言語化を実現させていきたいと。

鳥山 そうですね。もちろんSROI以外にもウェルビーイング評価法などによって、経済価値を主観的ウェルビーイングへの影響から推定する手法もあります。さまざまな指標がある中で、このやり方もひとつの方法である、という感覚ですね。

――ありがとうございます。学部生の研究をきっかけに大学や「トリノス」での活動などでeスポーツへの研究に取り組まれている鳥山先生ですが、ここ数年でのeスポーツの盛り上がりや関心度の変化をどのように感じられていますか?

鳥山 やはり私が興味を持ち始めた2018年、2019年頃は企業によるサポートも活発で、かなりピークと言える年だったのは間違いありません。産業としての高まりだけでなくeスポーツの研究会も立ち上がるなど、これから研究が増えていくのではという雰囲気も感じました。

2020年からはコロナの影響もあって産業面では巣ごもり需要が大きく、私自身がゲームを買うことも周囲と遊ぶことも増えていきましたが、研究という面ではそれ以降あまり進んでいない感覚がありますね。

――業界全体ではコロナをきっかけに大きく伸びたと言われていますが、研究という目線で見るとピークは2019年頃だったのですね。

鳥山 世界的に見ればeスポーツ研究の論文などの数自体は伸びていたようなんですが、国内では中々継続した動きがなく、日本における研究の波は19年、20年がピークだったかもしれません。スポーツマネジメントやマーケティングの学会でもeスポーツを対象にする研究は見なくなっています。

――では、現在の日本ではeスポーツ研究というジャンルはあまり活発とは言えない状況にあるのでしょうか。

鳥山 そうですね。定期的にeスポーツを対象にした研究を集めて何か議論するようなフィールドは、私が知る限りでは「トリノス」以外には存在していないと思います。

――そうした背景を考えても、研究会で議論していくことの価値はより高まっていると言えるのではないでしょうか。

鳥山 その通りですね。例えば「eスポーツをやったことでコミュニケーション能力のテスト結果がこれくらい変わります」という研究結果があれば、実務に携わる方はより現場でeスポーツを活用しやすくなりますよね。もちろん、既存のeスポーツ研究で得られた結果を一般化する際には、十分な注意が必要です。ただ、研究会に入られている方の大多数は教育現場やチームなど実務に携わられている方ですから、既にあるそうした研究を紹介することも含めて、研究を共有する機会を作ることは心がけています。

https://twitter.com/toriyama_1995/status/1896553647477068060

――教育現場や企業の方がeスポーツを導入するにあたっては“説得の根拠”が難しいという話を聞いたこともありますので、今後より求められるようになっていくのではないかと思います。

鳥山 研究者と呼ばれるその道に通じた人が丹精込めて作り、第三者の目を通して世に出された論文や研究は、ある程度の説得力があるものだと思いますし、「論文ではこういうことが言われています」と説得の武器として使われることも可能ですね。

研究会の第2回目の定例会では既存の論文をいくつか紹介する形式を採ったのですが、後から「eスポーツの説明でこの論文を紹介しても良いですか」という感想もいただいたので、現場の方からそういう声があると研究会を作った価値があったなと感慨深かったです。

これを通じて1人でも多くの参加者の方が自分の言葉に“武器”を加えて決定権のある人を説得することができるのであれば、それは社会にプラスを生み出すことができているのかなとも思っていますので、これからも心がけていきたいです。

――eスポーツに取り組める企業や学校が増えることで業界も盛り上がり、すると研究に活用できる事例も増え……という良いサイクルが築かれていくことになりますね。

鳥山 そうですね。それが一番良いと思います。

――ちなみに、鳥山先生はさまざまな事例やeスポーツの現場、イベントなどの情報を集められていると思いますが、その中で特に印象的であったり興味深かったりするケースはありますか?

鳥山 個人的にすごく研究対象にしたいと思っているのは『スマブラ(『大乱闘スマッシュブラザーズ』シリーズ)』のコミュニティですね。スポーツの大会は必要な道具と数人のマネジメント役がいれば成立するのに対して、eスポーツの大会は莫大な費用がかかってしまうという特性があるのですが、一般的に見て、『スマブラ』はかなり特殊な運営方法を行っている点が興味深いところです。

大会も有志がディスプレイや機材を持ち寄って設営に協力するなど「皆で作り上げよう」という姿勢で成立しているのがとても輝いて見えると言いますか、個人的にはeスポーツのコミュニティ理想形だと常々思っています。これが他のタイトルにも波及していけば日本のeスポーツ界は世界に誇れる文化になるのではないかと思えるくらいですね。

――タイトルとしての人気はかなりのものがある『スマブラ』ですが、日本では賞金付きの大会は開かれていません※。しかし、それがかえってピュアな情熱や盛り上がりに繋がっている面はありますよね。

※任天堂は国内向けと海外向けに著作物を利用したゲーム大会に関するガイドラインを定め、非営利運営などを求めている。また、公認のプロ選手など競技シーンの展開も行われていない。

鳥山 大会の配信を見ているだけでも会場の盛り上がりが感じられて、大会をマネジメントされている方々の努力と愛が伝わってきます。現在はどこまで『スマブラ』のコミュニティにいきなり近寄って良いものか距離感を探っているところなのですが、ひとまず大学の夏休み期間中に大阪で開かれる大会『スマバト※』に選手として出場してみることに決めました。

※大阪で50回以上に渡って定期開催されている『スマブラ』のコミュニティ大会。

――それは驚きです。まずは参加者としてアプローチしてみようということなんですね。

鳥山 研究者としての関わり方はいくらでも可能だと思いますが、まずはいちユーザー、参加者として関わってみることがコミュニティの特性を理解するためにも一番だと思います。入って、遊んで、コミュニケーションして一日楽しむことで、自分自身がその魅力を言語化できるようになり、すると色々な人にその楽しさを伝えられると思うんです。

授業で学生にeスポーツの話をすることも多いので、今後は学生を巻き込んで「今度の大会一緒に出よう!」なんて話が出来れば面白いなとも思いますし、いずれ『スマブラ』コミュニティに入って一緒に研究が出来ればと考えています。

――最後に、今後への展望や取り組みたいことがあれば教えてください。

鳥山 やりたいことは多すぎるのですが、一番は「eスポーツには価値がある」ということを伝えていきたいので、どのような価値があるのかを言語化して、研究者の端くれとして論文を世に出し続けたい、というのが個人の目標としてひとつあります。

eスポーツ研究会「トリノス」としては、実践的な事例は既にかなり積み重なってきているので、まずはそれらの概要を掴むと言いますか、活動からどのような価値が生まれているのかの確認や整理を進めていきたいなと思います。そして、それを中長期的に継続して積み重ね、少しでもeスポーツ事業をやりやすい環境を整える一助になれば、というのが展望ですね。

今は大学にて3年生のゼミ活動でeスポーツプロジェクトにも取り組んでいて、大学祭で実際に小規模なeスポーツ大会をすべて学生主導で開催する企画も進めています。それを何とか成功させることも目標ですね。ちなみに、僕の個人的な野望としては、『スマバト』に出場して猛者たちを相手に善戦することです(笑)。

――研究者と、先生と、そしてプレイヤーとそれぞれ目標があるということで、それぞれの成功を応援しています。eスポーツ研究会に関連して告知などはありますか?

鳥山 eスポーツ研究会は現在招待制になっているのですが、興味がある方は僕に直接ご連絡いただければと思います。研究会では情報交換だけでなく、プロジェクトとしていくつかの取り組みが行われています。それらに興味のある方や、共同研究がしたい方、eスポーツ研究に出資したいという企業や組織の方に入っていただけると非常にありがたいです。

――これからの盛り上がりに期待しています。本日はありがとうございました。

鳥山 ありがとうございました!